巴丹吉林沙漠:充满神奇的世外桃源

摘要:国家旅游地理12月15日 这里挺拔峻峭,遍铺金色,有世界上罕见的沙峰;这里景色绮丽,湖泊点点,有 神泉 昼夜喷涌;这里充满神奇,人类未涉足的地域有 1 万多平方公里。 这里是享有 金沙胜境 之称的巴丹吉林沙漠。 传说 天漠漠兮地接天,戈壁风劲沙飞旋 。面

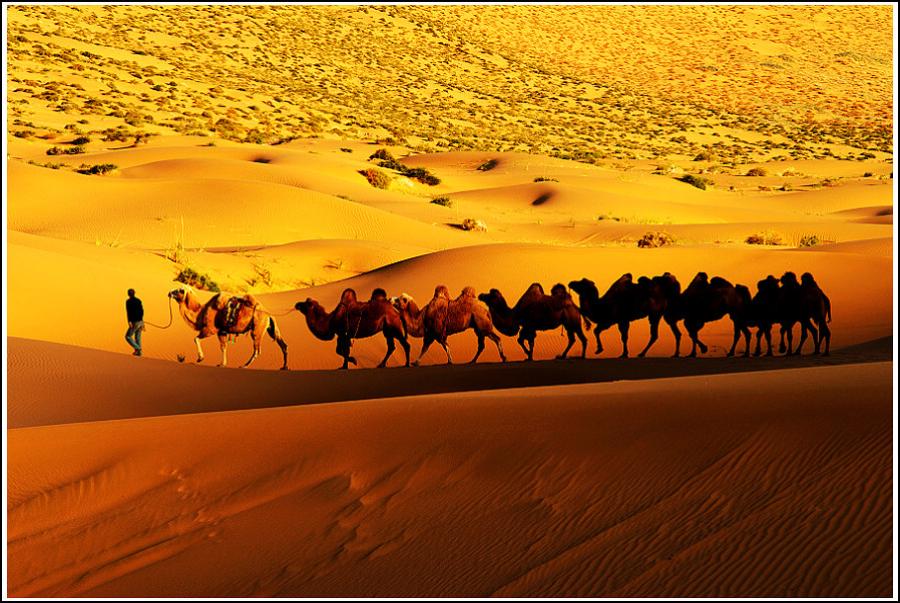

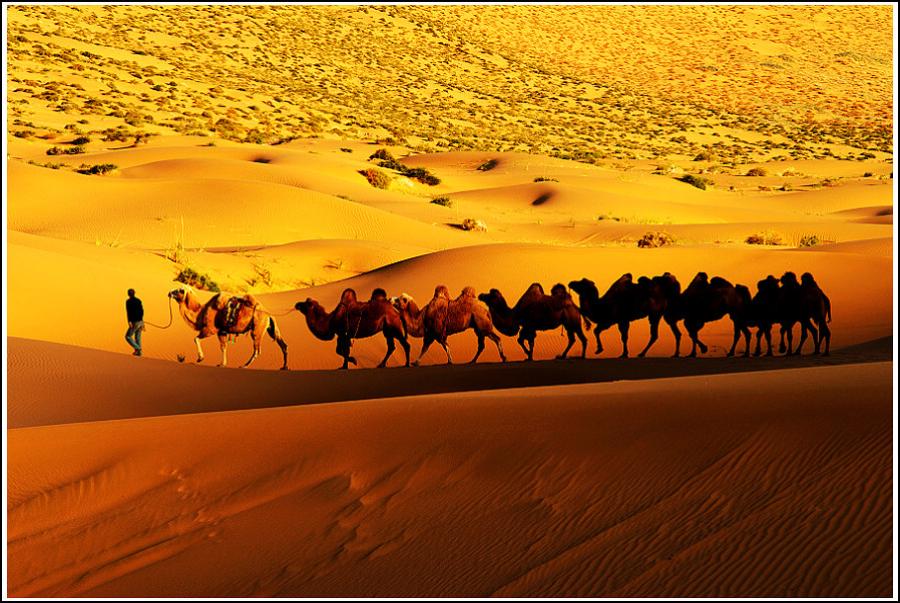

国家旅游地理12月15日 这里挺拔峻峭,遍铺金色,有世界上罕见的沙峰;这里景色绮丽,湖泊点点,有 “ 神泉 ” 昼夜喷涌;这里充满神奇,人类未涉足的地域有 1 万多平方公里。

这里是享有 “ 金沙胜境 ” 之称的巴丹吉林沙漠。

传说

“ 天漠漠兮地接天,戈壁风劲沙飞旋 ” 。面对一望无际的沙漠,人们往往心生畏惧,然而,走进巴丹吉林沙漠腹地,人们不禁赞叹它的美丽壮观。

位于内蒙古最西部的巴丹吉林沙漠,总面积 4.7 万平方公里,是阿拉善沙漠国家地质公园的核心景观。

在地图上,金色沙海如同地毯展开。奇峰、鸣沙、湖泊、神泉、寺庙,被称为巴丹吉林沙漠 “ 五绝 ” 。

当地一些老牧民说, “ 巴丹吉林 ” 一词为蒙古语译音,由 “ 巴岱 ” 演变而来。 “ 吉林 ” 一词,一种说法是由藏语音 “ 哲让 ” 演变而来,意为 “ 地狱 ” ,形容沙漠环境恶劣;另一种说法是蒙古语数词,意为 “ 六十 ” ,形容沙漠中湖泊众多。

对于 “ 地狱 ” 之意,当地居民不予认同。一些老年牧民说,巴丹吉林沙漠水源丰富,腹地很多地方生机盎然,之所以得名,是源于一个古老的传说。相传很久以前,沙漠边缘住着一位名叫巴岱的蒙古族牧民。有一天,巴岱因迷路误闯沙漠。他一路前行,艰难跋涉,饥渴交加,筋疲力尽,正当万念俱灰之际,突然发现前方沙山下一片湖水荡漾。

巴岱在沙漠中先后发现了 60 个湖泊 ( 当地俗称 “ 海子 ”) 。后来,人们把巴岱发现的第一个湖泊称作巴丹湖,巴丹吉林沙漠由此得名。

据内蒙古文物考古研究所所长塔拉介绍,考古队在巴丹吉林沙漠发现了几十处人类遗址,历史跨度从新石器时代一直延续至元明等朝代,并收集了石器、陶器、瓷片等文物。追溯古代社会,在巴丹吉林沙漠,确实存在一些适宜人类居住的区域。

与其他沙漠中沙丘柔缓地起伏不同,挺拔陡峭的沙峰是巴丹吉林沙漠 “ 特产 ” 。巴丹吉林沙漠下主要是低山丘陵、山间凹地。以此为根基,形成了众多高耸雄伟、陡峭林立的金字塔状沙丘和大沙山。巴丹吉林沙漠海拔 1100 米 至 1600 多米,沙峰相对高度 200 米 至 500 米 左右。海拔 1609.59 米 的必鲁图沙峰,相对海拔超过 500 米 ,比撒哈拉沙漠最高峰阿尔吉利亚沙峰高出 70 多米。远看必鲁图沙峰,伟岸挺拔,就像一座高耸入云的 “ 金山 ” ,蜿蜒的沙脊峭如刀刃,景观神奇好看。

作为世界上罕见的鸣沙区,巴丹吉林沙漠中心地带的沙山可随风而鸣。每逢大好天气,游人从二三百米高的沙峰上顺坡而下,人会被隆隆的声响包围,声响巨大、沉闷而震撼人心。

“ 神泉 ”

沙漠可怕之处是极度缺水。然而,在巴丹吉林沙漠水资源丰富。

据内蒙古地质部门勘查,巴丹吉林沙漠至今已发现大小不一的海子 144 个,这些海子主要分布于沙漠东南部,与高大沙山相间分布。从高空俯瞰,海子嵌在沙山和沙涡中,有些像镜面,有些如月牙,波光粼粼,宛若闪闪的蔚蓝色宝石镶嵌在金色绸缎上。

从高处望去,这些蔚蓝色的海子千姿百态,美不胜收。由于沙漠蒸发量大,海子水中积蓄了大量盐分,因此,沿水线形成了白色盐碱圈。在水中和岸边,生长着蒲草和芦苇。有些海子岸边,生长着沙枣、白杨、柳树、芨芨草等。

作为巴丹吉林沙漠最大最深的海子,东诺日图海子水面约 2205 亩,最深处约 28 米 。从沙峰上俯瞰东诺日图海子,蓝天、白云、金黄的沙山倒映在水中,加上飘摇的小木船,枯黄的芦苇和蒲草,如同一幅浓墨重彩的山水画。

除了众多的海子,在巴丹吉林沙漠西部和北部,地质学家发现了两个非常大的湖盆,其中西部的古鲁乃湖盆呈南北走向,约 180 公里 长、 10 公里 宽,北部的拐子湖呈东西走向,约 100 公里 长、 6 公里 宽。

巴丹吉林沙漠中的海子都有泉眼补水,很多泉眼较大,游人站在岸边,可以看见泉水喷涌扰动起大如锅盖的水花。

音德日图海子有一个被当地农牧民称为 “ 神泉 ” 的泉群,名冠巴丹吉林沙漠诸泉。在音德日图海子四周,草木密布,水退后露出的地面上结着厚厚的盐碱皮,踩上去啪啪响。

“ 世外桃源 ”

位于巴丹吉林沙漠深处的庙海子,又名苏敏吉林海子,是沙漠腹地最美丽的景点之一,吸引众多国内外摄影师前来采风。

庙海子被 3 座大沙山包围,湖边还有大片的平地,尽管只住着 3 户人家,但巴丹吉林嘎查 ( 村委会 ) 的驻地就在这里。

庙海子因湖畔有一座藏传佛教寺庙而得名,寺庙院落不大,刚刚修葺过,正殿墙面白、红、黄色相间,彩瓦飞檐,雕梁画栋,墙壁上绘满了佛教壁画,藏经阁里摆放着很多布裹的经书,庙里燃着酥油灯和香,庄严肃穆。

巴丹吉林庙建有一人多高的围墙,临近湖边矗立着一座白塔。庙后紧挨一座高大的沙峰,旁边生长着高大的白杨和柳树。

临近黄昏,夕阳洒在沙山和湖面上,水面映出寺庙、沙山和树木的倒影,海子边居民喂养的山羊和鸭子随意而悠闲。

庙海子旁的寺庙名为巴丹吉林庙,建于 1775 年,正殿建筑分上下两层,面积近 300 平方米 。

年轻的喇嘛哈斯乌力吉说,相传建设寺庙时,一砖一瓦、一石一木都是靠人力背运及牦牛和羊群驮运,费尽了艰辛。

还有一件神奇之事,庙海子边上有几眼 “ 灵泉 ” ,叫 “ 听经泉 ” 。其中岸边的一眼泉水出水处大若碗口,庙海子里还有更大的泉眼,喷涌而出的水花比两三个脸盆还要大。当地居民说,当旁人高声呼喊或使劲跺脚时,庙海子的泉眼会更猛烈地喷涌,声音过后又会恢复原样,颇为神奇。

一些居民说,昔日庙内喇嘛众多,每当喇嘛高声诵经,海子里的泉水就会泛起成片成片的水花, “ 听经泉 ” 由此得名。

这里是享有 “ 金沙胜境 ” 之称的巴丹吉林沙漠。

传说

“ 天漠漠兮地接天,戈壁风劲沙飞旋 ” 。面对一望无际的沙漠,人们往往心生畏惧,然而,走进巴丹吉林沙漠腹地,人们不禁赞叹它的美丽壮观。

位于内蒙古最西部的巴丹吉林沙漠,总面积 4.7 万平方公里,是阿拉善沙漠国家地质公园的核心景观。

在地图上,金色沙海如同地毯展开。奇峰、鸣沙、湖泊、神泉、寺庙,被称为巴丹吉林沙漠 “ 五绝 ” 。

当地一些老牧民说, “ 巴丹吉林 ” 一词为蒙古语译音,由 “ 巴岱 ” 演变而来。 “ 吉林 ” 一词,一种说法是由藏语音 “ 哲让 ” 演变而来,意为 “ 地狱 ” ,形容沙漠环境恶劣;另一种说法是蒙古语数词,意为 “ 六十 ” ,形容沙漠中湖泊众多。

对于 “ 地狱 ” 之意,当地居民不予认同。一些老年牧民说,巴丹吉林沙漠水源丰富,腹地很多地方生机盎然,之所以得名,是源于一个古老的传说。相传很久以前,沙漠边缘住着一位名叫巴岱的蒙古族牧民。有一天,巴岱因迷路误闯沙漠。他一路前行,艰难跋涉,饥渴交加,筋疲力尽,正当万念俱灰之际,突然发现前方沙山下一片湖水荡漾。

巴岱在沙漠中先后发现了 60 个湖泊 ( 当地俗称 “ 海子 ”) 。后来,人们把巴岱发现的第一个湖泊称作巴丹湖,巴丹吉林沙漠由此得名。

据内蒙古文物考古研究所所长塔拉介绍,考古队在巴丹吉林沙漠发现了几十处人类遗址,历史跨度从新石器时代一直延续至元明等朝代,并收集了石器、陶器、瓷片等文物。追溯古代社会,在巴丹吉林沙漠,确实存在一些适宜人类居住的区域。

与其他沙漠中沙丘柔缓地起伏不同,挺拔陡峭的沙峰是巴丹吉林沙漠 “ 特产 ” 。巴丹吉林沙漠下主要是低山丘陵、山间凹地。以此为根基,形成了众多高耸雄伟、陡峭林立的金字塔状沙丘和大沙山。巴丹吉林沙漠海拔 1100 米 至 1600 多米,沙峰相对高度 200 米 至 500 米 左右。海拔 1609.59 米 的必鲁图沙峰,相对海拔超过 500 米 ,比撒哈拉沙漠最高峰阿尔吉利亚沙峰高出 70 多米。远看必鲁图沙峰,伟岸挺拔,就像一座高耸入云的 “ 金山 ” ,蜿蜒的沙脊峭如刀刃,景观神奇好看。

作为世界上罕见的鸣沙区,巴丹吉林沙漠中心地带的沙山可随风而鸣。每逢大好天气,游人从二三百米高的沙峰上顺坡而下,人会被隆隆的声响包围,声响巨大、沉闷而震撼人心。

“ 神泉 ”

沙漠可怕之处是极度缺水。然而,在巴丹吉林沙漠水资源丰富。

据内蒙古地质部门勘查,巴丹吉林沙漠至今已发现大小不一的海子 144 个,这些海子主要分布于沙漠东南部,与高大沙山相间分布。从高空俯瞰,海子嵌在沙山和沙涡中,有些像镜面,有些如月牙,波光粼粼,宛若闪闪的蔚蓝色宝石镶嵌在金色绸缎上。

从高处望去,这些蔚蓝色的海子千姿百态,美不胜收。由于沙漠蒸发量大,海子水中积蓄了大量盐分,因此,沿水线形成了白色盐碱圈。在水中和岸边,生长着蒲草和芦苇。有些海子岸边,生长着沙枣、白杨、柳树、芨芨草等。

作为巴丹吉林沙漠最大最深的海子,东诺日图海子水面约 2205 亩,最深处约 28 米 。从沙峰上俯瞰东诺日图海子,蓝天、白云、金黄的沙山倒映在水中,加上飘摇的小木船,枯黄的芦苇和蒲草,如同一幅浓墨重彩的山水画。

除了众多的海子,在巴丹吉林沙漠西部和北部,地质学家发现了两个非常大的湖盆,其中西部的古鲁乃湖盆呈南北走向,约 180 公里 长、 10 公里 宽,北部的拐子湖呈东西走向,约 100 公里 长、 6 公里 宽。

巴丹吉林沙漠中的海子都有泉眼补水,很多泉眼较大,游人站在岸边,可以看见泉水喷涌扰动起大如锅盖的水花。

音德日图海子有一个被当地农牧民称为 “ 神泉 ” 的泉群,名冠巴丹吉林沙漠诸泉。在音德日图海子四周,草木密布,水退后露出的地面上结着厚厚的盐碱皮,踩上去啪啪响。

“ 世外桃源 ”

位于巴丹吉林沙漠深处的庙海子,又名苏敏吉林海子,是沙漠腹地最美丽的景点之一,吸引众多国内外摄影师前来采风。

庙海子被 3 座大沙山包围,湖边还有大片的平地,尽管只住着 3 户人家,但巴丹吉林嘎查 ( 村委会 ) 的驻地就在这里。

庙海子因湖畔有一座藏传佛教寺庙而得名,寺庙院落不大,刚刚修葺过,正殿墙面白、红、黄色相间,彩瓦飞檐,雕梁画栋,墙壁上绘满了佛教壁画,藏经阁里摆放着很多布裹的经书,庙里燃着酥油灯和香,庄严肃穆。

巴丹吉林庙建有一人多高的围墙,临近湖边矗立着一座白塔。庙后紧挨一座高大的沙峰,旁边生长着高大的白杨和柳树。

临近黄昏,夕阳洒在沙山和湖面上,水面映出寺庙、沙山和树木的倒影,海子边居民喂养的山羊和鸭子随意而悠闲。

庙海子旁的寺庙名为巴丹吉林庙,建于 1775 年,正殿建筑分上下两层,面积近 300 平方米 。

年轻的喇嘛哈斯乌力吉说,相传建设寺庙时,一砖一瓦、一石一木都是靠人力背运及牦牛和羊群驮运,费尽了艰辛。

还有一件神奇之事,庙海子边上有几眼 “ 灵泉 ” ,叫 “ 听经泉 ” 。其中岸边的一眼泉水出水处大若碗口,庙海子里还有更大的泉眼,喷涌而出的水花比两三个脸盆还要大。当地居民说,当旁人高声呼喊或使劲跺脚时,庙海子的泉眼会更猛烈地喷涌,声音过后又会恢复原样,颇为神奇。

一些居民说,昔日庙内喇嘛众多,每当喇嘛高声诵经,海子里的泉水就会泛起成片成片的水花, “ 听经泉 ” 由此得名。

网友评论